近日,在齊河縣晏城街道友誼社區的旗合佳園小區廣場,一幕新穎的場景吸引了居民的目光:幾張方桌、幾把椅子,社區干部與居民圍坐一堂。現場能咨詢政策,也能直接反映問題——“小區健身器材有幾個零件松動了,孩子玩著不安全”,“我們樓道的燈不亮了,晚上出門不方便”……工作人員一邊認真傾聽,一邊在筆記本上詳細記錄。這便是友誼社區推出的“出攤辦公”新模式,將工作陣地前移到居民一線。

“現場派單”

讓問題解決按下“加速鍵”

“以前辦點事得專門去社區辦公室,現在一下樓就能找到人,上午反映的健身器材問題,下午就有人來維修了,這效率真高!”糧食小區居民張大爺對“出攤辦公”贊不絕口。據悉,為徹底打通服務群眾的“最后一米”,友誼社區全面推行一線工作法,要求工作人員“力量下沉到網格,解決問題在源頭”。

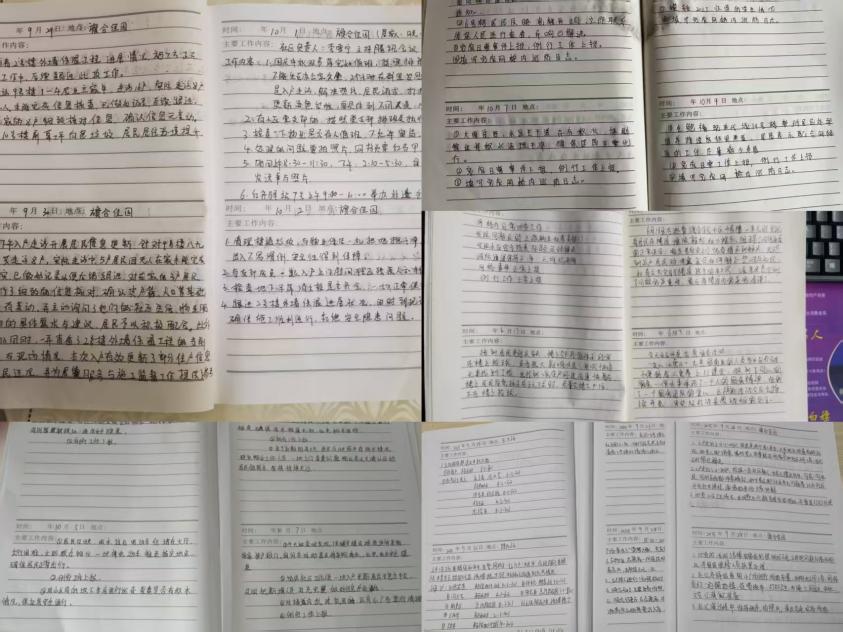

對于“出攤”時居民反映的問題,社區建立了高效的“派單”機制,確保“第一時間響應、處置并反饋”。例如,有居民提出旗合佳園二號樓墻體有破損,希望進行墻體修復,社區當天即進行“派單”,協調物業和小區黨支部,三天內便敲定了修復方案。同時,社區對在建的修建車棚、解決居民樓頂漏雨等惠民工程實行全程跟蹤,并將每日進展記入工作日志,確保每一項工程都成為經得起檢驗的“良心工程”。

“五色臺賬”

讓精準服務有了“導航圖”

如果說“出攤辦公”是主動發現問題,那么“五色臺賬”就是社區主動識別需求的“智慧大腦”。在友誼社區,每位工作人員手中都有一本特殊的“五色”民情臺賬,這是他們開展“敲門行動”、挨家挨戶走訪后繪制的“服務導航圖”。

“紅色代表黨員家庭,綠色代表退役軍人家庭,黃色代表特殊群體……”社區網格員小趙介紹道。通過走訪入戶更新臺賬,社區成功為多位獨居老人更新家庭人員信息,發現潛在的獨居老人情況;為有就業需求的退役軍人家庭鏈接了招聘信息;為有臨時困難的“黃色”家庭爭取申請救助。前不久,工作人員在更新臺賬時,了解到居民王阿姨因腿腳不便無法辦理養老認證,便立即上門幫她用手機完成認證。“他們比我自己還想得周到!”王阿姨感動地說。這本動態更新的“活”賬本,讓社區服務從“大水漫灌”變為“精準滴灌”,真正做到了“民有所呼、我有所應”。

“黨建引領”

讓社區生活充滿“幸福感”

在一線發現問題,用智慧精準服務,最終目標是提升整個社區的凝聚力與幸福感。社區黨委積極引導各小區、村黨支部領辦為民服務項目,將服務延伸到居民生活的方方面面。

今年以來,由黨支部牽頭組織的“鄰里節”晚會、面向孩子們的“非遺剪紙”小課堂、匯聚磨刀、修鞋、義診等服務的“幸福集市”等活動輪番上演,場場爆滿。這些活動不僅豐富了居民的文化生活,更在歡聲笑語中拉近了鄰里關系,營造了“遠親不如近鄰”的和諧氛圍。

從“等客上門”到“出攤服務”,從“模糊管理”到“五色精準”,友誼社區通過一系列扎實落地的舉措,書寫了一份充滿溫度的一線治理新答卷。

德州日報新媒體出品

編輯|孟志遠 通訊員|劉序義

審核|鐘偉 終審|尹濱